EQ COLLEGEコラム20

自然×感情

日本人の感情と切っても切り離せないもの。それは、自然だ。

地理的には、四方を海で囲まれ、国土の75%を山が占める。気候的には、四季に恵まれている。さらに、四季を24に細分化した「二十四節季」というものまである。

こうした地理的・気候的な要因によって、日本人の繊細な感性や感情は育まれて来た。季節によって揺れ動く感情を詠む和歌や短歌は奈良時代に生まれ、今も受け継がれている。使用される季語は1万数千にも上ると言われている。たとえ、和歌・短歌・俳句を詠まなくても、「五・七・五」のリズムは日本人の体にしみ込んでいる。

絵画の世界では、国宝にもなっている長谷川等伯の松林図屏風に代表されるように、空間に「余白」をつくるのが日本の作家の特徴。それは感情の機微に敏感な日本人の感情の写し鏡のようだ。

だが、日本人にとって自然は心地よいものだけではない。常に地震、台風、津波といった天変地異に見舞われて来た。欧米人にとって自然は「支配するもの」。それに対し、日本人にとって自然は「敬うもの」なのだ。自然災害の被害に遭った方々の姿をニュースで目にすると、時にあきらめに似たような笑顔が浮かんでいることがある。それはまるで「自然は人間の力ではどうにもできないのだ」と達観したような感情がなせるもののように思える。

西洋と日本の、自然に向き合う在り方の違いは、庭園づくりにも表れている。西洋の庭園が、左右対称で幾何学的に設計されているのに対し、日本式の庭園は左右非対称で四季折々の自然を愉しめるようにつくられている。

しかしいま、気候変動や温暖化の進展によって、かつての二十四の季節感は失われようとしている。何よりも、春と夏、秋と冬といった季節の間の「のりしろ(余白)」が無くなろうとしている。人間がもたらした自然の変化によって、やがて日本人が受け継いできた感性や感情は薄れていくのだろうか。それは、最も恐ろしい自然による復讐かもしれない。

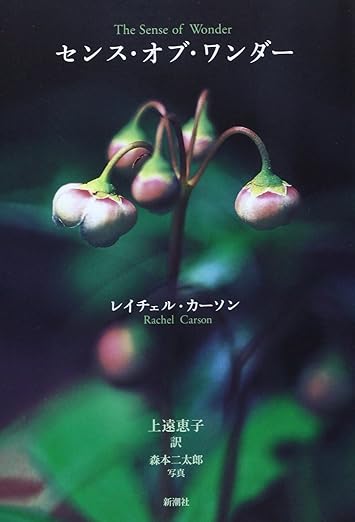

「センス・オブ・ワンダー(sense of wonder)」という言葉がある。「沈黙の春」という著書で殺虫剤や農薬といった化学物質の危険性を告発した、アメリカの生物学習 レイチェル・カーソンの遺作となった本のタイトルで「自然に触れ、深く感動する力」を意味する。

わずか60ページの短い本だが、著書が、姪の息子と共に故郷の海岸と森を散策しながら味わう自然の素晴らしさが瑞々(みずみず)しく描かれ、深い感動を誘う。

誰よりも、「センス・オブ・ワンダー」を育んで来たはずの我々日本人が、

壊れていく自然や感性・感情を守るためにすべきことはあるのだろうか?